「EV」「HV」「PHEV」「FCV」とは?知っておきたい電気自動車の基礎用語

更新日:

「EV」とは、Electric Vehicleの略称で、電気自動車のことをいいます。

一般に「EV」という表記はほとんどが100%電動で動くBEVのことを指しますが、ハイブリッド車や燃料電池自動車など、電気で動くシーンのある車種をすべて含んだ総称として「EV」という語が使われる場合もあります。

この記事では「BEV」「PHEV」「HV」などといったEVの細かな分類ごとに、その特徴を解説します。

電気自動車の種類と特徴

「EV」とは “Electric Vehicle” の略で、一般には100%電気で走る「BEV」のことを指します。

ただし、ハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)といった種類の車両も「電気でも動く」という意味で総称して「EV」と表現されることがあります。

それぞれの名称区分と特徴は下表の通りです。

| 種類 | 備考 | |

| EV | BEV 電気自動車 | 単に「EV」と呼ばれることも。 HVやPHEVなどと区別する際に「BEV」という。 |

| HV ハイブリッド車 | ガソリンと電気の2つのエネルギーを利用。 ただしバッテリーは走行時の発電に依存、外部からの給電は出来ない。 HEVとも。 |

|

| PHEV プラグインハイブリッド車 | ガソリンと電気の2つのエネルギーを利用。 BEVと同様に外部電源から給電できるのが大きな特徴。PHVとも。 |

|

| FCV 燃料電池自動車 | 専用の水素ステーションから補充した水素ガスを利用して発電。 FCEVとも。 |

いずれの種類の自動車にもガソリンへの依存を減らしてCO2の排出を抑え、地球環境に配慮しようという意図があります。こうしたクリーンな車両へのシフトが世界的に進んでいます。日本政府は2035年までに乗用車の新車販売における電動車の比率を100 %にするという目標を掲げており、ガソリン車からの脱却を図っています。

また、東京都はさらに厳しい目標を掲げており、2030年までに都内の電動車の新車販売比率を50%にすることを目指しています。都では、2025年4月から新築建築物へのEV充電設備の設置も義務化する方針です。

ここからは、広義の「EV」に含まれる「BEV」「 HEV」「PHEV」「FCV」のそれぞれの特徴について説明します。

BEVの特徴

BEVは100%電気のみをエネルギー源として走行するクルマです。一般に「EV」と呼ばれているもののほとんどがBEVとなります。ちなみに、BEVのBは Battery(バッテリー) の頭文字。車種としては日産のリーフや、テスラの車両などが代表的です。

自宅や出先の充電スタンドの外部電源から充電できるほか、クルマが減速するときのエネルギーを利用して発電する「回生充電」の機能も備えています。回生充電だけですべてをまかなうことはできないため、外部電源からの充電は必須ですが、電源と十分なスペースさえあればEV充電スタンドを設置することができるので、ガソリンスタンドにわざわざ出向く必要はありません。

◎BEVの代表的な車種

BEVの代表的な車種は以下の通りです。

- 日産 アリア

- 日産 サクラ

- 日産 リーフ

- 三菱eKクロス EV

- テスラ モデルS/3/X/Y

- レクサス UX

関連記事:BEVとは?電気自動車(BEV)の特徴

ハイブリッド自動車(HEV・HV)の特徴

HEVやHVという表記は “Hybrid Electric Vehicle” を略したもので、ハイブリッド車のことを指します。ホンダ「フリード」、日産「ノート」、トヨタ「プリウス」などの車種が代表的です。

HEVはガソリンと電気の両方を動力源としており、それぞれを切り替えながらエネルギー効率の良い走行をします。たとえば、発進時から速度が上がりきるまでの間は電気を使用して、速度が安定してからはガソリンを使用したり、短距離の移動は電気のみで走行したりといった活用方法があります。

クルマが減速するときのエネルギーを利用して発電する「回生充電」を備えていますが、反対にそれ以外の充電方法はなく、一般に「EV」とよばれるBEVやPHEVのように外部から給電することはできません。

◎HEVの代表的な車種

HEVの代表的な車種は以下の通りです。

- トヨタ プリウス

- トヨタ ハリアー ハイブリッド

- 三菱 CX-60 XD-ハイブリッド

- ホンダ ヴェゼル e:HEV

- ホンダ フィット e:HEV

プラグインハイブリッド自動車(PHEV・PHV)の特徴

PHEVまたはPHVと表記されるプラグインハイブリッド車は、従来のハイブリッド車に外部からの充電機能を備えたものです。 “Plug-in” の頭文字のPを付けてPHEVと呼ばれています。

それまでのハイブリッド車はモーターによる発電である回生充電しか不可能でしたが、100%電気で走るBEVと同様に外部から充電プラグを挿し込んでバッテリーを充電することができます。したがってガソリンスタンドとEV充電スタンドの両方を利用できることがPHEVの最大の長所です。

代表的な車種は、トヨタ「プリウスPHV」、三菱「アウトランダーPHEV」、レクサス「NX450h+」などがあります。

◎PHEVの代表的な車種

PHEVの代表的な車種は以下の通りです。

- トヨタ プリウス PHV

- トヨタ RAV4 PHEV

- 三菱 アウトランダー PHEV

- レクサス NX450h+

- マツダ CX-60 PHEV

関連記事:PHEV・PHVとは?プラグインハイブリッド自動車の特徴

燃料電池自動車(FCEV・FCV)の特徴

燃料電池自動車(FCEV・FCV)は、水素をエネルギー源として走る車です。FCEV・FCVとは、Fuel Cell Electric Vehicleの略称です。

水素と酸素の化学反応によって電気を発生させる燃料電池を搭載しており、エネルギー補給場所は専用の水素ステーションとなります。車載の水素タンクに水素ガスを充填し、燃料電池内で水素と酸素の化学反応によって発電した電気でモーターを動かす仕組みです。

◎FCEVの代表的な車種

FCEVの代表的な車種は以下の通りです。

- トヨタ MIRAI

- メルセデス・べンツGLC F-CELL

- BMW iX5 ハイドロジェン

- ヒョンデ ネッソ

そのほかのEVに関する略称表記

EVに関する略称表記は以下の通りです。

- CEV(Clean Energy Vehicle):クリーンエネルギー自動車のこと。EV・HEV・PHEV・FCEV・クリーンディーゼル車の総称。日本政府の補助金案内の中などでよく使われる略称です。

- ZEV(Zero Emission Vehicle):排出ガスを一切出さない電気自動車や燃料電池車のこと。CEVやEVと同じような意味ですが、東京都の行政では主にこの「ZEV」という表現が使われています。

EVを選ぶ4つのメリット

この項ではガソリン車とEVを比べ、購入の際にEVを選ぶメリットを紹介します。

◎二酸化炭素(CO2)排出量が少なく、環境に優しい

ガソリン自動車はガソリンをエンジンで燃焼させて走りますが、EV(電動車)は電気でモーターを動かして走行するため、CO2などの排気ガスはありません。

BEV以外のPHEVやHV、FCEVなどもガソリンではなく電気で走るシーンでは排気がないためクリーンな乗り物といえるでしょう。

◎加速がスムーズで音も静か

電動モーターの加速には、ガソリン車のような変速が必要ないため、電動での加速は驚くほどスムーズ。発進直後であっても力強い加速ができることが特徴です。

さらに、このモーターはガソリンエンジンと比較すると非常に静かで振動も少ないため、静粛で快適な乗り心地を味わえます。

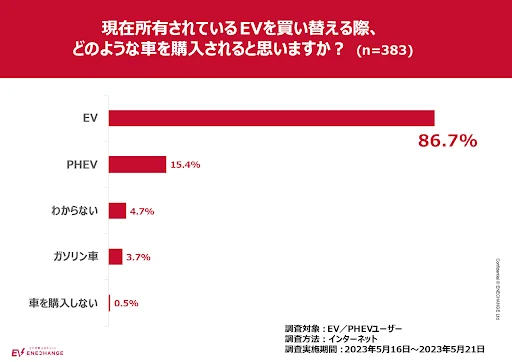

エネチェンジが実施したアンケートによると、すでにEVに乗っている人に対して「現在所有されているEVを買い替える際、どのような車を購入されると思いますか?」という質問をしたところ、アンケートに応じた383人のうち約9割(87%)が次も「EVを選ぶ」と回答しました。

36.2%の人が「運転の楽しさ・快適さ/操縦性」を理由にしています。「スムーズな加速と乗り心地の良さを感じるから」や、「よほど魅力的でなければEV以外の選択肢がないから」といった声もあり、EVならではの乗り心地が高く注目されています。

◎非常時の電源として使える

多くのEVは車載のバッテリーから電気を取り出すことができる外部給電機能を備えているため、災害などの非常時に車から家電などに給電ができます。設備が整っていれば家庭の非常用電源として利用することも可能です。

実際に被災地で活用された例もあり、防災面でも注目されています。

◎各種の補助金・減税が適用される

地球環境にやさしいという理由から、EV購入時に国や自治体から補助金の支給があるほか、減税・免税などの優遇措置を受けられます。

EV充電器の設置費用を負担する「充電インフラ補助金」という制度もあります。

EVの2つのデメリット

メリットだけではなく、デメリットも知っておきましょう。

◎充電に時間がかかる

EV・PHEVを外部電源から給電する場合、充電に数十分から数時間程度の時間がかかります。ガソリンの給油は長くても10分程度ですから、一見すると大きなデメリットと感じるかたも多いでしょう。

ただし、ガソリン車と違い、電気自動車への充電中は立ち会う必要がありません。

夜間に自宅で充電する、外出先の駐車場にある充電器を利用して用事を済ませる間に充電する、といった運用が理想的。こうした効率的な充電を心がければ、「長時間の充電を待たなければいけない」というケースはほとんどありません。

なお、EV充電器の種類には、出力が高く短時間で充電が完了する「急速充電器」と、出力は低めで数時間の充電時間を必要とする「普通充電器」の2種類があります。充電を行う際には、その日の予定や、充電器のある施設への滞在時間などを加味して、適した機器を選んで充電すると良いでしょう。

◎車体価格が高い

バッテリー価格の問題や、製造台数がまだ少ないことから、EVはガソリン車に比べると価格が高いというのが現状です。

ただし、政府による購入補助金や、各自治体の制度を上手に活用して持ち出しの費用を抑えることができます。

EVとガソリン車の比較まとめ

EVのメリット・デメリットを列挙しましたが、あらためて表にまとめると以下の通りとなります。

| 項目 | EV | ガソリン車 |

| 環境負荷 | ◎やさしい | ✖︎ |

| 加速 | ◎スムーズ | ✖︎ |

| 静音性 | ◎静か | ✖︎ |

| 非常時の電源 | ◎使える | ✖︎ |

| 価格 | △やや高い | ◯標準 |

| 補助金・減税の適用 | ◎あり | ✖︎ |

EVは普及するの?

日本における電気自動車の販売比率は急激に上昇しており、2023年7月現在、EV及びPHVの新車販売比率は4.0%台前後を維持しています。

国としてもEV購入に利用できるCEV補助金や、2035年のガソリン車の新車販売を禁止する目標を発表しています。

また、EV普及に欠かせないインフラであるEV充電器の設置にも積極的で「充電インフラ補助金」などEVの普及を後押しする政策を行っています。EVがますます広範に日本で普及する未来が近づいていると言えるでしょう。

まとめ

今後はこれまでのガソリン車に変わり、BEV(電気自動車)を含めた電動車が主流となっていきます。

本記事では電動車の種類や特徴についてご紹介しました。日本政府は、2035年までに乗用車新車販売における電動車の比率を100%とする目標を掲げています。今後はこれまでのガソリン車に変わり、電動車が主流となっていくことでしょう。

エネチェンジでは、電気自動車の充電設備を導入したい商業施設や宿泊施設・駐車スペースのオーナー向けに、充電器の設置から運営、集客、カスタマーサポートまでのすべてをひとつのパッケージとした「EV充電エネチェンジ」を提供しています。

導入をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。